.jpg) |

| Sitio de Veracruz en 1914. |

Después de las transcripciones necesarias se prosiguió a

hacer un análisis de cada una de las piezas escritas, para posteriormente hacer

un análisis de los mensajes, sobre el paisaje se relata en la pregunta: ¿cómo

es el paisaje atmosférico de Veracruz entre 1930 y 1960? ¿Qué tratan de vender?

Y ¿cuáles son los mensajes que hay en las canciones?

Sonoro

·

“Veracruzana”, bolero del Dr. Roque Carbajo

(1935).

La letra comienza afirmando la idea, la identidad de la persona como veracruzana o jarocha, una tierra divina donde nace el sol. Esta afirmación de identidad sugiere un profundo arraigo a la tierra de Veracruz y un sentido de orgullo por pertenecer a ella. A lo largo de la canción, se expresa una profunda conexión emocional con la ciudad de Veracruz, donde cada mención de la tierra evoca una mezcla de dicha y melancolía. Cantar sobre su tierra, Veracruz, es al mismo tiempo un acto de celebración y un desencadenante de lágrimas, lo que sugiere una profunda nostalgia por aquella tierra natal.

Se agradece a Veracruz por traer visiones de añoranza y

alegría, incluso en los momentos oscuros. Hay un reconocimiento de que su

tierra ha sido testigo de la vida de la persona, desde su nacimiento hasta su

crecimiento como individuo, pasando por sus alegrías y tristezas. También

menciona que Veracruz enseñó a la persona a sufrir, lo que sugiere que las

experiencias vividas en esta tierra han sido difíciles, pero también

formativas. Además, se reconoce a Veracruz como la tierra que vio nacer, que

ayudó a convertirse en quien es y que fue testigo de sus momentos de canto y

llanto, lo que sugiere un profundo vínculo emocional y de crecimiento personal

para con su tierra.

·

“Veracruz”, bolero son de Agustín Lara (1936).

A lo largo de la letra, se expresa un profundo anhelo por Veracruz.

Se describen sus características, como el sonido de las olas del mar, la

belleza de sus noches estrelladas y la fuerza de su gente. Esta descripción

evoca una nostalgia por el lugar de origen y la vida que se dejó atrás. Se

describe al cantante como un "rumbero y jarocho", términos que

refieren a estilos musicales y culturales asociados con Veracruz. Esto muestra

un orgullo por sus raíces culturales y una identificación con la música y la

tradición de la región.

Aunque el protagonista se fue lejos de Veracruz, la canción

sugiere un compromiso emocional con regresar algún día. Esta promesa de retorno

refleja la fuerza del vínculo emocional con su tierra natal y la importancia

continua de Veracruz en la vida del autor.

·

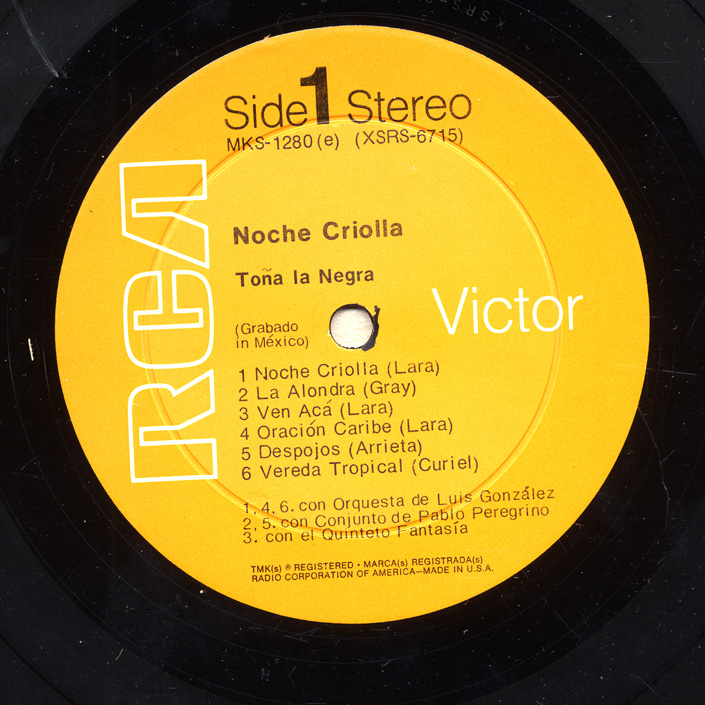

“Noche

Criolla”, clave de Agustín Lara (1937).

La imagen de la noche desmayándose sobre la arena refuerza

esta sensación de languidez y pasión. Se hace mención en la clave de Agustín

Lara que la noche tiene "la sombra de una mirada criolla", lo que

sugiere una conexión con la identidad cultural y racial de Veracruz. Esta

referencia añade profundidad y autenticidad a la descripción de la noche, situándose

dentro de un contexto cultural específico.

·

“La Conga En Veracruz”, conga de Carlos y

Pablo Martínez Gil (1940).

La llegada de la conga a Veracruz es un momento de

celebración. La canción insta a los muchachos veracruzanos a aprender a

arrollar, es decir, a unirse al baile de la conga. Esto simboliza la

integración y aceptación de nuevas formas culturales en la región. La letra

presenta a una figura femenina, la reina del Congo, una negra sin igual que

llegará al puerto jarocho para reinar. Esto puede interpretarse como una

personificación de la conga misma, que encuentra un lugar prominente y

respetado en Veracruz. La imagen de la reina del Congo sugiere un

reconocimiento y celebración de la herencia africana y su influencia en la

cultura local. La letra celebra a su vez el triunfo de la conga en Veracruz y su

próxima llegada a México, prediciendo que todos los mexicanos bailarán la

conga. Este pasaje refleja la esperanza y la expectativa de que esta forma de

música y danza se adopte y disfrute ampliamente en todo el país. Se menciona a

Cuba como la portadora de la conga, reforzando la conexión cultural entre Cuba

y México, y destacando el origen africano de esta música. La conga es

presentada como un vínculo que une estas regiones a través de la música y el

baile. Es importante agregar que, al igual que esté género musical, muchos

otros llegaron por Veracruz, como la Polka, la Mazurca, el Schottis, y el jazz.

·

“Mi Veracruz”, bolero beguine de Miguel

Alemán Velasco (1953).

Se describe a Veracruz como el lugar donde nace el sol,

simbolizando un nuevo comienzo y la fuente de vida. Esto refleja una profunda

conexión emocional y espiritual con la tierra, sugiriendo que Veracruz es el

lugar que da sentido y vitalidad a la vida del cantante o autor, es descrito

como la "estrellita del mar" donde brotó el primer amor en el corazón

del compositor. Esta imagen romántica destaca la importancia de Veracruz en la

vida amorosa y emocional del narrador, sugiriendo que es un lugar de recuerdos

preciosos y sentimientos profundos. Las gaviotas que vuelan hacia Veracruz

simbolizan la libertad y la atracción que el lugar ejerce sobre todos los

seres, reforzando la idea de Veracruz como un destino deseado y acogedor. Las

"lindas mujercitas" que se mecen en la hamaca sinigual representan la

belleza y la gracia de las mujeres de la región. Esta imagen cultural añade un

toque humano y afectivo a la descripción del lugar, destacando la importancia

de la gente y las tradiciones locales. La repetición de "ensueño

tropical" y la referencia al enamoramiento al arrullo del mar subrayan la

atmósfera romántica y mágica del lugar. Estas imágenes evocan una sensación de

ensueño y felicidad, sugiriendo que Veracruz es un lugar donde el amor y la naturaleza

se entrelazan armoniosamente.

·

“El Puerto”, canción tropical de Francisco

Gabilondo Soler (1954).

El narrador comienza mencionando su partida hacia el

"puerto tres veces heroico," refiriéndose a Veracruz, conocido por su

resistencia en las batallas contra los extranjeros que fueron celebradas

durante el siglo XIX. El puerto también es descrito como "el pícaro puerto

del flaco Agustín," haciendo referencia al “Schubert Jarocho” Agustín

Lara, quien inmortalizó a Veracruz en muchas piezas de su obra y que incluso se

han analizado arriba en este documento.

|

| Gabilondo Soler en la W. |

Gabilondo Soler busca las palmeras de "malas

costumbres," pero encuentra que están derechas y no se emborrachan, pegadas

al coco contemplando el mar, haciendo referencia a la famosa pieza “Palmeras”

de Agustín Lara, canción tropical que, de haber sido monopolizada por Agustín

Lara, hubiera el podido adquirir un capital de gran tamaño debido a su gran

popularidad a inicios de los años 30’s.

El viento del norte lleva al narrador a buscar refugio bajo

los portales, mostrando cómo el clima puede cambiar rápidamente y afectando la

vida en el puerto y en sus alrededores. Los temporales son mencionados como una

característica típica de Veracruz, añadiendo a su imagen de lugar vibrante y

dinámico. Finalmente, se dice que el puerto, sin los temporales, es

"laresco y muy musical” haciendo referencia a que, si se busca bien, se puede

encontrar el paisaje que relata Agustín Lara en sus canciones dedicadas al

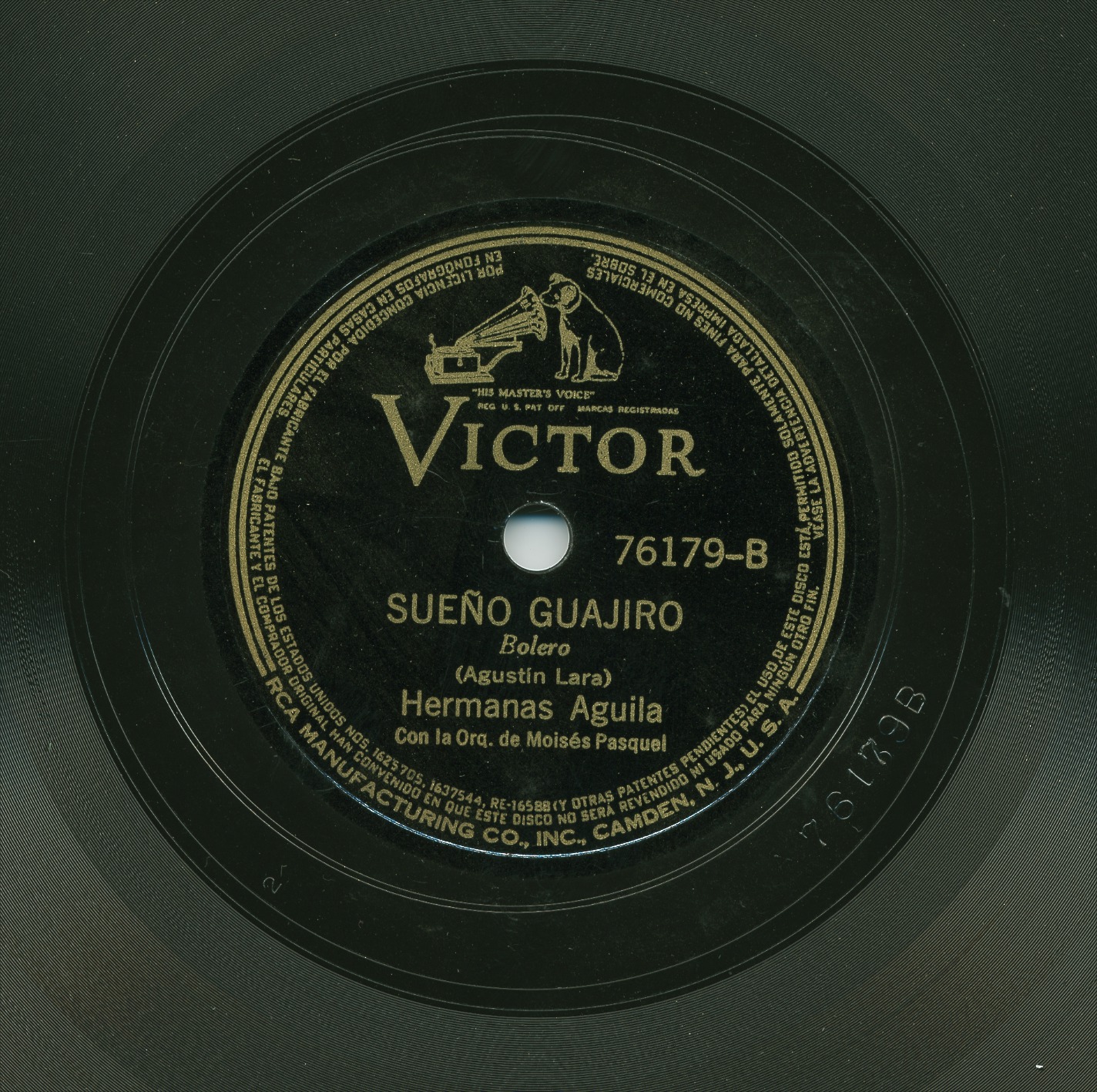

puerto. Menciones Honorificas Estás menciones honorificas han sido consideradas

porque en su letra representan brevemente a Veracruz (como en el caso de “Sueño

Guajiro” de Agustín Lara o porque nos relatan los modos de una persona natural

de la región jarocha “Alma Jarocha”.

·

“Sueño Guajiro”, canción tropical de Agustín

Lara (1939).

La letra habla de un amor que nace en Veracruz y muere en

Yumurí, sugiriendo un romance intenso, pasajero y distante. Se describe el

placer de soñar y sentirse bien cerca del mar, con la espuma salpicando una

canción (o algo más) compartida entre amantes. Se menciona la creación de un

canto “Caibarién”, que habla de la pena del narrador y el amor por una mujer

que le ha robado el corazón. Esta referencia musical agrega una capa adicional

de expresión artística y cultural a la letra, puesto que es una villa propia en

Cuba.

·

“Alma Jarocha”, canción mexicana de Fidel A.

Vista (1948)

A pesar de ser criticado por su manera de hablar, esto no le

importa, ya que sigue siendo auténtico y fiel a su herencia jarocha. Fidel A.

Vista se describe como jarocho de corazón, siempre diciendo la verdad y

llevando alegría en su ser, reflejadas en su alma y siempre con unas coplas en

la boca. El autor aborda un tema de competencia regional al mencionar a

Jalisco, conocido por el orgullo de sus habitantes. Él responde recordando que

Veracruz ha sido heroica tres veces, subrayando la valentía y la historia de

resistencia de su tierra. Hacia el final de la letra, el narrador reconoce la

belleza de las mujeres mexicanas de todas las regiones del país, sin discriminar

entre norte, sur, centro o costa. Las compara con flores, destacando su admiración

y respeto por todas las mujeres de México.

Análisis

de la atmósfera:

|

| 1901 |

|

| 1910 |

Las referencias al "ensueño de luz" y el

"arrullo del mar" crean una atmósfera romántica y de ensueño.

Veracruz es descrito como un lugar donde el amor y la naturaleza se entrelazan armoniosamente.

La evocación de recuerdos amorosos y la importancia de la tierra en la vida

emocional refuerzan esta imagen, sugiriendo que Veracruz es un lugar de

significados profundos y sentimientos intensos. La "estrellita del

mar" donde brotó el primer amor de uno de los autores añade un toque de

romance y nostalgia, destacando la importancia de Veracruz en su vida emocional

y amorosa. Gabilondo Soler introduce una crítica humorística a la imagen

idealizada de Veracruz.

|

| 1939 |

La referencia a Veracruz como el "puerto tres veces

heroico" resalta su historia de resistencia y lucha contra invasores

extranjeros. Este pasado heroico añade una dimensión de orgullo histórico y

resiliencia a la atmósfera del lugar. Además, la mención de los temporales y el

clima cambiante añade una sensación de dinamismo y energía, mostrando cómo el

entorno natural puede influir en la vida cotidiana de los veracruzanos. La descripción

del puerto como "laresco y muy musical" en ausencia de temporales

sugiere que, a pesar de los desafíos naturales, Veracruz sigue siendo un lugar

vibrante y lleno de música.

La atmósfera también se enriquece con referencias a la

identidad cultural y racial de Veracruz. La mención de la "sombra de una

mirada criolla" en la noche sugiere una conexión con la identidad cultural

mestiza de la región. Esta referencia añade profundidad y autenticidad a la

descripción de la noche, situándola dentro de un contexto cultural específico.

Además, la figura de la reina del Congo simboliza el reconocimiento y la celebración

de la herencia africana y su influencia en la cultura local, subrayando el

carácter multicultural y diverso de Veracruz.

|

| Toña La Negra |

Análisis

a través del tiempo:

|

| Chabela Durán |

¿Cuáles

son los mensajes? ¿Qué tratan de vender y/o mostrar?

·

"Veracruzana" (1935) de Roque Carbajo

o

Mensaje:

§

La canción enfatiza un fuerte sentido de

identidad veracruzana. La conexión emocional con la tierra es central,

destacando la importancia de Veracruz en la formación personal del narrador. La

mezcla de alegría y tristeza sugiere una nostalgia profunda por la tierra

natal, evocando recuerdos de crecimiento y sufrimiento.

o

¿Qué trata de vender o mostrar?

§

Orgullo de Ser Veracruzano: Vende la idea de un

arraigo y orgullo profundo por la tierra de Veracruz.

§

Emoción y Nostalgia: Promueve una imagen de

Veracruz como un lugar que evoca fuertes emociones y recuerdos, tanto felices

como tristes.

·

"Veracruz" (1936) de Agustín Lara

o

Mensaje:

o

Resalta una conexión emocional fuerte con

Veracruz desde el nacimiento, con una esencia aventurera y romántica. Aunque el

narrador está lejos, hay una promesa de regresar algún día, subrayando la

importancia de Veracruz en su vida.

o

¿Qué trata de vender o mostrar?

o

Belleza Natural y Cultura: Vende la imagen de

Veracruz como un lugar hermoso, con noches estrelladas y una rica cultura

musical.

o

Anhelo y Nostalgia: Promueve el deseo de

regresar y la nostalgia por la tierra natal.

·

"Noche Criolla" (1937) de Agustín Lara

o

Mensaje:

§

La canción crea una atmósfera mágica, sensual y

tranquila de la noche en Veracruz. La referencia a la "mirada

criolla" sugiere una conexión con la identidad cultural y racial veracruzana.

o

¿Qué trata de vender o mostrar?

§

Encanto Nocturno: Vende la idea de la noche veracruzana

como un tiempo de tranquilidad, mágica y sensualidad.

§

Riqueza Cultural: Promueve la riqueza cultural y

la belleza de las tradiciones locales.

·

"La Conga en Veracruz" (1940) de

Carlos y Pablo Martínez Gil

o

Mensaje:

§

Destaca el proceso de intercambio cultural, con

la llegada de la conga africana y su integración en Veracruz.

§

La figura de la reina del Congo simboliza el

reconocimiento y celebración de la herencia africana.

o

¿Qué trata de vender o mostrar?

§

Diversidad Cultural: Vende la idea de Veracruz

como un crisol de culturas, celebrando la fusión de tradiciones africanas y

caribeñas con las mexicanas.

§

Ritmo y Alegría: Promueve la alegría y la

vivacidad del baile y la música de la conga.

·

"Mi Veracruz" (1953) de Miguel Alemán

Velasco

o

Mensaje:

§

Describe a Veracruz como un lugar sereno y

hermoso, con una atmósfera cálida y luminosa. Veracruz es visto como un lugar

central en la vida emocional y espiritual del narrador.

o

¿Qué trata de vender o mostrar?

§

Paraíso Tropical: Vende la imagen de Veracruz como

un paraíso tropical lleno de belleza natural y tranquilidad.

§

Romanticismo: Promueve la idea de Veracruz como

un lugar ideal para el amor y los recuerdos preciados.

·

"El Puerto" (1954) de Francisco

Gabilondo Soler

o

Mensaje:

§

Ofrece una visión más realista y humorística de

Veracruz, describiendo un ambiente vivaz y bullicioso. Critica implícitamente

las visiones idealizadas de canciones anteriores, presentando una realidad más

verdadera, aunque con ciertos aspectos que denotan una leve ilusión.

o

¿Qué trata de vender o mostrar?

§

Autenticidad y Realismo: Vende una imagen más

auténtica y realista de la vida en el puerto, con sus desafíos y su bullicio.

§

Diversión y Humor: Promueve una percepción de

Veracruz como un lugar lleno de vida, actividad y humor.

Cambios

geográficos en Veracruz:

Entre 1921 y 1930, México experimentó un notable avance

institucional y constructivo, destacándose Veracruz como el balneario marino

más antiguo del país. Durante el periodo 1910-1930, la población de Veracruz

creció a un ritmo anual del 1.92%, alcanzando 71,833 habitantes. Sin embargo,

la Gran Depresión desaceleró el crecimiento urbano, reduciéndolo al 0.6% anual.

(Redondo, 2015).

|

| Xalapa en mayo de 1930 esquina de Leona Vicario y Francisco González Bocanegra |

Entre 1930 y 1950, la población de Veracruz creció a una

tasa anual del 2.11%, alcanzando los 110,443 habitantes en 1950. En el periodo

1950-1970, el crecimiento demográfico se aceleró al 3.92% anual, con un auge en

las actividades turísticas y la modernización del puerto. Para 1970, la población

llegó a 253,182 habitantes, con un crecimiento urbano hacia el sur debido al desarrollo

turístico del municipio de Boca del Río. (Redondo, 2015).

La ubicación estratégica de Veracruz en el centro del estado

lo convierte en un importante cruce de caminos entre el norte y el sur de la

cuenca del Golfo y hacia los estados del centro de México y la Zona

Metropolitana de la Ciudad de México. (Redondo, 2015).

El crecimiento urbano lineal de Veracruz hacia el sur,

influenciado por el litoral como una barrera física, resultó en una forma

urbana alargada. Este desarrollo fue impulsado también por el auge turístico en

el municipio de Boca del Río (Redondo, 2015).

Crecimiento

Demográfico y Económico en Veracruz:

Los datos de los censos de 1930 y 1940 revelan un aumento en la población de Veracruz, así como en el número de municipios y densidad de población. Se observa un desplazamiento hacia áreas industriales y comerciales, especialmente las relacionadas con la industria petrolera, lo que impacta en el crecimiento de ciudades como Coatzacoalcos, Minatitlán y Coatzintla. A pesar de algunos reajustes municipales, las ciudades principales como Xalapa, Orizaba y Veracruz mantienen su importancia. El crecimiento poblacional refleja un incremento en el mercado regional, especialmente en industria y comunicaciones. La inversión en la industria veracruzana aumentó significativamente, reflejando un crecimiento económico considerable, con la industria del petróleo y el comercio destacándose como sectores principales. (Aguilar, 2011)

Momentos

de Reajuste en Veracruz:

|

| En 1946, con vista al oeste. |

Cultura

Popular en el Puerto de Veracruz:

El puerto de Veracruz ha sido un centro vibrante de cultura

popular, influido por una rica mezcla de influencias, desde la época colonial

hasta el siglo XX. La presencia de comunidades extranjeras, especialmente

españolas y cubanas ha dejado una marca significativa en la vida cotidiana, la

música, la comida y las tradiciones del puerto. La música, en particular, ha

sido un elemento clave en la identidad cultural de Veracruz, con géneros como

el danzón, el son montuno y el mambo que tienen profundas raíces en la

comunidad. Figuras como Toña la Negra y Agustín Lara han sido importantes

exponentes de esta rica herencia musical, que continúa siendo parte integral

del tejido cultural de Veracruz. (Aguilar, 2011)

Evolución

cultural y social:

.jpg) |

| Ramón Armengod, foto en CUBA, (1946) |

Anotaciones

Es importante subrayar que dentro de las interpretaciones y

piezas a analizar se ha utilizado una: “Mi Veracruz”, bolero beguine del Lic.

Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente Miguel Alemán Valdés, esta pieza

solo se ha grabado una vez y fue por el cantante, actor y compositor mexicano

nacido en Veracruz hacia 1908 que se llamó Ramón Armengod Mantecón, quienes

fueran propios testigos de los cambios del Puerto y la Ciudad de Veracruz entre

1930 y 1960. A Ramón Armengod no se le puede realizar una entrevista para

conocer el cambio puesto que el artista falleció el 30 de octubre de 1976,

mientras al Lic. Alemán Velasco si se le pudiera realizar una entrevista.

|

| Armando Pous en el Archivo de la Fonoteca Nacional, quien tiene su acervo ahí mismo. |

El tema “Alma Jarocha” fue también grabada por Pedro Infante,

más no se analizó esa grabación porque Pedro Infante no logra enmarcar ese

compendio de sentimientos como lo hace la mesosoprano Sofía Álvarez.

Para el tema “El Puerto” hay que esclarecer que son

grabaciones radiales que hiciera el propio Francisco Gabilondo Soler en cintas

de carrete abierto y que quedaran en su oficina abandonadas hasta el temblor

del 19 de septiembre de 1985, año en que fueron encontradas en su oficina en la

XEW y que fueran desde entonces almacenadas por la Fundación Francisco

Gabilondo Soler, siendo este tema y otros digitalizados y restaurados por la

Fonoteca Nacional bajo la supervisión de Pavel Granados durante la pandemia de Covid-19

y recientemente comercializadas por la propia Fundación.

Conclusión:

|

| Lic. Miguel Alemán Valdés |

Estas canciones no solo ofrecen una ventana a la historia y

la cultura de Veracruz, sino que también transmiten un sentido de conexión

emocional profunda con la región, no solamente a la propia gente que aún vivía

en aquella ciudad, sino a otros como el artista mencionado, Ramón Armengod, que

invita nuevamente a descubrir su natal ciudad. A través de sus letras, se

celebra la identidad cultural, la belleza natural y la vida cotidiana en el

puerto, al mismo tiempo que se reflejan los cambios sociales y económicos que

ocurrieron durante ese período.

|

| Pablo y Carlos Martínez Gil compositores veracruzanos. |

En última instancia, este análisis subraya la importancia de

la música popular como un medio para entender la historia y la cultura de una

región, así como la forma en que estas cambian con el tiempo. Las canciones

sobre Veracruz entre 1935 y 1954 no solo ofrecen una visión única de la región

en ese momento, sino que también capturan la esencia de lo que significaba ser

veracruzano en un período de cambio y transformación.

Las letras de las canciones se pueden consultar en:

https://www.facebook.com/share/p/wvaRPPNNGxTA4x9s/?mibextid=xfxF2i

Fuentes:

1.

Asociación para la Colaboración entre Puertos y

Ciudades. (2015, mayo 28). Veracruz. Transición urbana de Puerto Colonial a

Ciudad Puerto - PORTUS (M. Redondo Gómez, Ed.). Portusonline.org. https://portusonline.org/veracruz-transicion-urbana-de-puerto-colonial-a-ciudad-puerto/

2.

Aguilar, M., & Escamilla, J. (2011).

Historia general de Veracruz. Recuperado de https://www.sev.gob.mx/servicios/publicaciones/colec_veracruzsigloXXI/Historia_General_Veracruz.pdf

3.

Álvarez, S (1935). Veracruzana. 1026 Los

cocos-Veracruzana, Peerless. Recuperado de https://lamusicadeantanostalgiamusical.blogspot.com/2023/08/cabellera-negra-cabellera-bruna-sofia.html

4.

Tuero, E (1936). Veracruz. 1148 Veracruz-Dádiva,

Peerless.

5.

La Negra, T (1986). Noche criolla. 15 éxitos de

Toña La Negra, versiones originales. RCA Camden. Recuperado de https://drive.google.com/file/d/1C5x7VDpgAIazEb_T0Au4KapIuz9hatEz/view?usp=drivesdk

6.

Roldán, L. G. (1939). Sueño guajiro. Sueño

guajiro-No tengo la culpa, Odeón. Recuperado de https://lamusicadeantanostalgiamusical.blogspot.com/2024/02/duermen-bajo-la-sombra-del-platanar.html

7.

Fernández A. M. (1941). La conga en Veracruz.

Desamor-La conga en Veracruz, Okeh. Recuperado de https://lamusicadeantanostalgiamusical.blogspot.com/2023/05/ana-maria-fernandez-la-cancionera-del.html

8.

Álvarez, S (1948). Alma jarocha. Alma jarocha-Si

no me puedes querer, Victor. Recuperado de https://lamusicadeantanostalgiamusical.blogspot.com/2023/08/cabellera-negra-

cabellera-bruna-sofia.html

9.

Armengod, R (1954). Mi Veracruz. Contéstame-Mi

Veracruz, Columbia.

10. Soler,

Francisco Gabilondo. (1954 aprox). El puerto, Google Drive. https://drive.google.com/file/d/1C8UWK81_cDbHpcJALvRD6MeueRa0HTEb/view?usp=drivesdk